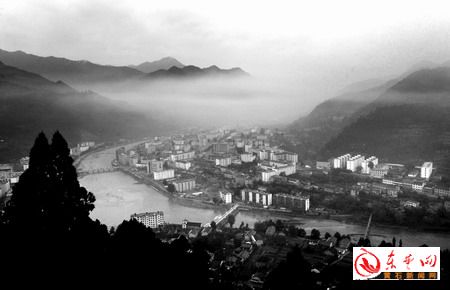

凤县城关

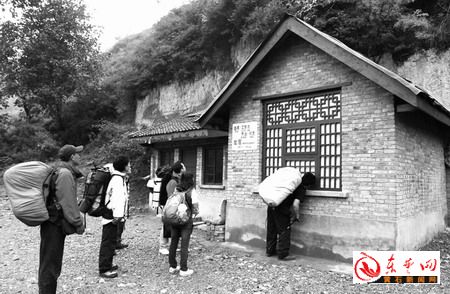

何克故居

东楚网黄石新闻网(东楚晚报)特派记者 石教灯 首席记者 刘真/文 吴建新/摄

昨日下午3时,在长达22小时的长途跋涉、行程1400公里后,本报记者终于抵达“寻访《黄石的孩子》足迹”采访活动首站——位于秦岭山区毗邻甘肃的陕西凤县。

激情之旅

这是一次美丽的旅途,同时还充满着激情与尊敬。2日下午5时,由本报三名特派记者与大野人之家的4名勇士(原定为5人,一人因故未能到达)组成的寻踪小组登上了开往陕西宝鸡的1722次列车。

“你们这是上哪啊?”在8号车厢内,望着背着硕大行囊的记者上车,从武汉探亲回西安的一对夫妻笑呵呵地问。

“去凤县!”记者笑着回答。

“好远的路途啊,你们去那做什么?”夫妻俩有点不解。于是,记者对此行的目的进行一一解释。当听说记者此行寻踪的国际友人何克为救南京大屠杀后幸存的60个中国孤儿而辗转千里,其事迹马上要在银幕上与世界人民见面时,这对夫妻不禁肃然起敬。“真是太感人了!”

次日上午9时在西安车站分别时,已与记者成了朋友的夫妻俩力邀记者返程时到西安作客,并说道:“你们真了不起,祝你们采访成功。”

醉人秋景

3日上午12时,本报寻踪小组一行抵达陕西宝鸡市。其时,连续阴雨的三秦之地烟雨朦胧,越发衬托出其苍茫本色。

没有作任何停留,寻踪小组又钻进一辆开往汉中的中巴车。半个小时后,车子驶出宝鸡市区,又缓缓驶上了蜿蜒起伏的秦岭山区。

薄雾缭绕的山峰、从山顶奔流而下的瀑布、峡谷间川流不息的嘉陵江源头溪水,还有路边偶而现出的村舍、窑洞……,一切仿佛梦境一般。

而车到秦岭深处时,风景徒然一变,一眼望不到边的漫山红叶取代了方才的满眼绿色,和着远处层峦叠障的山脉及近处越流越急的嘉陵江水,组成了一幅绝妙无比的醉人秋景图。

“太迷人了!”对此,寻踪小组成员纷纷发出由衷的感叹,而先前的“西北荒凉地”概念也被彻底颠覆。

到达凤县

凤县,这是一座镶嵌在秦岭俊美山川中的山城小县,嘉陵江的两个源头在县城门前合龙,一路奔涌。

走在嘉陵江桥头,望着清一色背着大行囊的寻访小组,山城居民投来了善意的笑容。由此,寻找乔治·何克在凤县留下的足迹也变得容易起来。

下午3时许,在当地居民热情的指引下,记者成功找到乔治·何克与其亲密战友路易·艾黎故居所在地。

路易·艾黎是抗日战争时期中国工业合作促进会的创始人之一。1941年,他与27岁的英国青年乔治·何克(此前译为乔治·霍格)一起在凤县创立了培黎学校,为抗战提供了大量技术人才及物资。

这是一栋贴着山边修建的两居室陕西民宅,青砖灰瓦,虽然非常小,但外墙上的艾黎、何克故居的牌铭令所有人都肃然起敬。大门紧锁着,但透过纸糊的方格窗,记者能看到屋内靠近山边的一个窑洞才是何克与艾黎讲学和起居的真正住所。

“新中国的成立离不开他们的帮助。”故居前,主动为记者解说的当地青年王旭勤带着崇敬之情,熟谂地讲述着这段感人的历史。

培黎学校

故居左右两侧的两条路分别被命名为艾黎路和何克巷。由于十几天前,美国斯诺研究会的几十名外国友人曾来瞻仰过,所以道路和故居都经过了明显的修缮。沿着何克巷返回县城大道,寻踪小组一行继续寻找何克担任校长的培黎学校旧址。

尽管山城居民知道60多年前的“培黎学校”是做什么的,但提及其旧址所在地,大家都一头雾水。下午4时,记者赶到凤县县政府,面对记者的来访,热情的值班人员积极与其宣传部门进行了联络,但终因假期原因而无果。

晚6时许,从宝鸡市赶回凤县的该县政府办公室负责人庞勃赶到记者的扎营地,带来了相关资料,向记者讲述了乔治·何克与路易·艾黎在凤县的历史。

得知何克的事迹即将被搬上银幕后,庞勃高兴不已。他告诉记者,两位伟大国际友人在凤县创立的培黎学校旧址已不复存在,但该县一所小学和中学均命名为“培黎”,以纪念两位国际友人以及这所曾为中国革命做出巨大贡献的学校。

“我们永远不会忘记他们,培黎精神永在。”临走时,庞勃深情地说。

新闻链接

何克与培黎学校

乔治·何克是个英国人,1937年,23岁的他刚刚从牛津大学毕业,就来到中国。亲眼目睹了被日本人占领的上海以及战乱中的悲惨景象后,他决定为中国人民做点事情。于是,他一面担起美国合众国际社自由撰稿任务,一面开始学习中文。他来到汉口,当时史沐特莱知道路易·艾黎正为工合组事业奔波需要人手,便推荐了何克。

1941年3月,何克与艾黎在陕西凤县创立了培黎学校。

1943年12月,由于“工合”与国民党之间关系恶化,何克带着60个孩子,靠吃馒头、小米粥和土豆,行程1200多公里,历经苦难迁移至甘肃山丹。途中仅丢失两个小孩,一个后来找了回来,一个因心脏病去世。

1945年7月22日,乔治·何克在建设山丹校园时不幸患破伤风去世,享年30岁。

在1943年冬的那次苦难之旅中,60个孩子从何而来?历史留下了谜团。对此,在中、澳、德、美四国联手打造的国际巨片《黄石的孩子》中,详细的描述了何克来陕西凤县之前的历程,并注明60个孩子是其在南京大屠杀后收留的孤儿,其后在湖北黄石居住了2年。具体情况,本报寻踪小组将沿其迁移足迹,一路寻访。